Das Ende des Wissensmanagements

Rezension von Blended Solutions

Rezension von Weiterbildungsblog

Rezension von Personalradar

Zusammenfassung in Huffington Post

Je digitaler die Wirtschaft, desto umstrittener werden die Märkte. Das Internet erhöht die Transparenz über Produkte und Prozesse, senkt die Eintrittshürden für neue Wettbewerber und erfordert eine schnellere Anpassungsfähigkeit. Von Unternehmen wird mehr Effizienz und Innovationskraft gefordert. Wenn die Produkte und deren Prozesse modular, transparent und quasi austauschbar werden, müssen Wettbewerbsvorteile über die Mitarbeitenden und ihr Wissen erzielt werden. Das Pendel der Mangementtheorien schlägt zurück zur Resourcebased-View, die den Unternehmenserfolg durch die Ressourcen eines Unternehmens erklärt. Im Management drängt sich eine integrierte Betrachtungsweise von HR und IT auf.

Gleichzeitig führt das Internet den Tod des Wissensmanagements herbei. Alles Wissen der Welt ist mit einem Klick zugänglich, zumindest gegen Bezahlung. Für Unternehmen lohnt es sich nicht, eigene Instrumente für das Wissensmanagement zu entwickeln. Die Mitarbeitenden haben enorme Ansprüche an die Usability und sind es müde, mehrere Plattformen mit denselben Links, Gedanken und Informationen zu speisen. Folglich greift man auf die bereits vorhandene digitale Infrastruktur zurück. Dabei wird das Wissensmanagement an die Mitarbeitenden delegiert. Sie sind selbst für ihr Wissen, ihre Lern- und Innovationsfähigkeit verantwortlich. Der Tod des traditionellen Wissens setzt neue Wissensformen voraus, mit denen sich Unternehmen differenzieren können. Konkret geht es um Metadaten und Orientierungswissen.

Durch die Transparenz des Wissens, den digitalen Wertewandel, neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sowie eine abnehmende Loyalität der Arbeitskräfte werden Arbeitsmärkte zu Innovationsmärkten. Es geht nicht mehr um langfristige Verträge mit den Mitarbeitenden, sondern um den flexiblen Zugang zu Innovationslieferanten. Diese neue Wirtschaftsordnung beruht auf Transparenz, offenen Netzwerken und freiem Zugang zu Wissen. Sie bedeutet eine totale Ökonomisierung des Humankapitals. Soll die Wirtschaft auch in Zukunft ihr menschliches Gesicht wahren, geht das Ende des Wissensmanagement mit einer neuen Gesellschaftsordnung einher. Die gemeinschafts- und nachhaltigkeitsorientierte Sharing Economy ist der Januskopf des Kapitalismus, die ausgleichende Kraft des Strebens nach Effizienz, individueller Verwirklichung und Profitmaximierung.

Alles Wissen ist im Netz

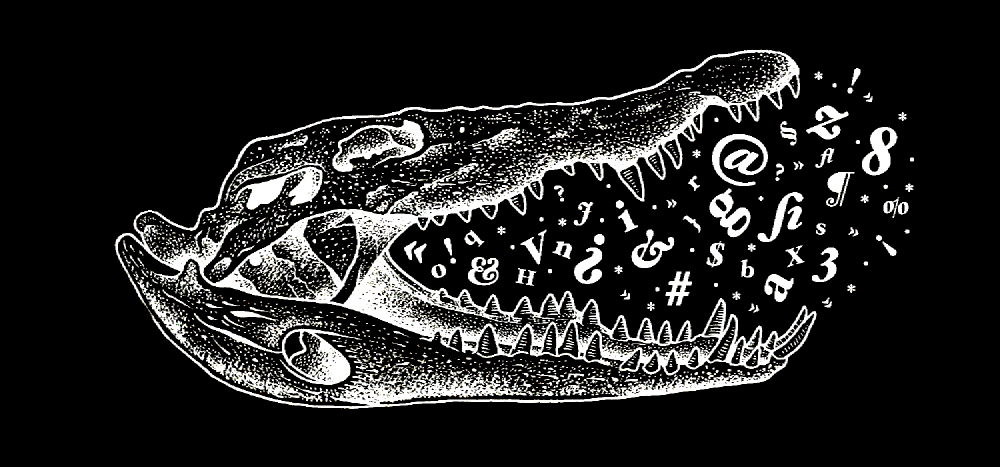

Durch das Internet wird sämtliches Wissen digitalisiert und an zentraler Stelle zugänglich gemacht. Es gibt quasi kein Wissen mehr, das nicht per Knopfdruck verfügbar ist. Das digitale Wissensreservoir geht weit über den gedruckten Text hinaus und ist multimedial. Auch in Videos, Tondateien und Infografiken lässt sich Wissen festhalten. Diese neuen Wissensspeicher sprechen zusätzliche Sinne an und halten Wissen kompakt fest. Das kommt jenen entgegen, die nicht mehr bereit sind, lange Text zu lesen. Weil Wissen offensichtlich ein ökonomisches Gut geworden ist, sind dessen Produzenten aufgefordert, ihr Wissen zu vereinfachen, zu vermarkten und zu inszenieren. Das gelingt am besten, wenn es von Künstlern und Designern attraktiv aufbereitet wird.

Die Digitalisierung des Wissens wird nicht von Suchmaschinen, Verlagen und den Wissensarbeiterinnen selbst vorangetrieben. Sie bemerken, dass sie ihr Wissen am besten verteilen können, wenn sie es ihrem Publikum direkt online zur Verfügung stellen. Ein wesentlicher Bestandteil des digitalen Wissens sind unsere gespiegelte Leben. Die digitalen Spiegelbilder entstehen durch unsere Gedanken und Links auf Twitter, Foto-Tagebücher auf Instagram, Netzwerke auf Facebook oder Biographien auf Linked-In. Die Spiegelbilder entstehen vermehrt automatisch – ohne bewusstes Handeln der Wissensarbeiterinnen. Information ist die Basis der Entstehung von Wissen. Immer mehr Unternehmen versuchen durch die Digitalisierung ihrer Prozesse (eBanking, eCheckin, eCheckout) solche Spiegebilder über uns zu erhalten. Je mehr Daten kombimniert werden, umso aussagekräftiger sind die Spiegelbilder.

Auf den ersten Blick mögen die Spiegelbilder wertlos sein. Auf der aggregierten Ebene aber bringen die Daten neues Wissen hervor. Die wirklich wichtigen Daten sind die Metadaten. So zeigt die Integration aller Tweets, welche Themen sozial relevant sind, Facebook kann zahlreiche Gesichter einer Identität zuordnen. Die digitalen Schatten bilden Grundlage, um in Zukunft Informationen, Sortimente und Preise zu individualisieren. Schliesslich sind die Daten auch Rohstoff für künftige Geschäftsmodelle. Autohersteller könnten durch gesammelte Daten in der Stadt- und Verkehrsplanung aktiv werden, Facebook durch die Fähigkeit zur Gesichtserkennung in der Sicherheitsbranche. Die Daten, welche die Daten beschreiben, sind also eine erste differenzierende Wissensform im digitalen Zeitalter.

Durch das Netz explodiert die Anzahl Wissensquellen, wobei deren Qualität immer schwieriger zu beurteilen ist. Jegliches Wissen trägt eine Absicht in sich, alte Gatekeeper und Qualitätshüter verlieren an Bedeutung. Alle Internetnutzer haben die Möglichkeit etwas als Wissen zu deklarieren oder ihre Meinung einzubringen. Durch die Transparenz, die Vervielfältigung und die Beschleunigung wird Wissen zu einer Frage der Perspektive. Wahrheit ist individuell und situativ. Durch diese Veränderungen sinkt der Wert einer Wissenseinheit. Sie ist nicht mehr als eine Möglichkeit und steht dabei zu allen anderen Möglichkeiten in einem harten Konkurrenzkampf. Dadurch entsteht Unsicherheit. Es gibt weder Wahrheit noch klare Zukunftsprognosen. Mehr denn je gibt es einen Bedarf an Orientierungswissen. Das ist die zweite differenzierende Wissensform der digitalen Ökonomie.

Wissensmanagement ist tot

In einer Wissensökonomie ist Wissen der wichtigste Rohstoff eines jeden Unternehmens. Allerdings ist Wissen nicht per se ein Differenzierungsvorteil. Wie gerade gesehen, sind zwei Wissensformen besonders wertschöpfend: Die Metadaten sowie das Orientierungswissen. Gefragt ist also die Fähigkeit, diese beiden Wissensformen zu pflegen und in Prozess- und Produktinnovationen zu übersetzen. Basis davon ist das traditionelle Wissensmanagement. Unternehmen, denen es nicht gelingt, ihr Wissen sichtbar zu machen, zu erweitern, neu zu kombinieren, sind schneller vom Markt eliminiert, als sie sich dies vorstellen können. Wissensmanagement ist nicht mehr etwas, das man sich leisten kann, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erwirtschaften. Es ist eine Pflicht, der sich niemand entziehen kann.

Wenn sämtliches Wissen des Planeten jederzeit und überall verfügbar ist, dann ist das Wissensmanagement tot. Man muss Wissen nicht mehr managen, weil es vom Netz gemanagt wird. Insbesondere erübrigt es sich, Wissen selber zu archivieren. Wissensmanagement durch Kopien zu betreiben, macht definitiv keinen Sinn mehr. Es sei denn, man missvertraue der Speicherqualität des Digitalen. Das Internet überbietet und vereint gleichzeitig sämtliche Archivierungsformen. Es ist die grösste Wissensbank, die man sich vorstellen kann. Kein Unternehmen wird jemals so gut darin sein, das Wissen selber auf ähnliche oder bessere Art zu sammeln. Wir alle haben uns daran gewöhnt, Informationen mittels einer einfachen Suchanfrage zu finden und uns gleichzeitig an die Benutzeroberflächen von Google, Instagram, Facebook, Tumblr und co. gewohnt. Diese Player setzen die Standards für Verzeichnisse jeglicher Art.

Mitarbeitende wissen, dass Arbeitsverhältnisse nicht mehr ein Leben lang halten und dass ihr Wissensmanagement deshalb unabhängig vom Arbeitgeber werden muss.

Die Belastung der Mitarbeitenden ist eine weitere Herausforderung im digitalen Wissensmanagement. Den Mitarbeitenden bringt es nichts, wenn sie ungefilterte Information erhalten oder diese nicht ihren Interessen und Mediengewohnheiten angepasst sind. Noch ärgerlicher ist es, wenn sie Wissen in einer Datenbank suchen müssen. Noch so sorgefältig gepflegte Datenbanken erreichen nie die Qualität des totalen Wissens im Netz – auch weil es den Wissensarbeiterinnen an Motivation fehlt, ihr Wissen auch noch für den Arbeitgeber ins Netz zu spiegeln. Entscheidend ist deshalb die persönliche Selektion des Wissens. Dieses persönliche Wissensmanagement geniesst gegenüber dem Wissensmanagement für den Arbeitgeber mehr und mehr den Vorrang. Mitarbeitende wissen, dass Arbeitsverhältnisse nicht mehr ein Leben lang halten und dass ihr Wissensmanagement deshalb unabhängig vom Arbeitgeber werden muss.

Viele Unternehmen haben es nicht geschafft, anstelle einer Machtkultur eine Transparenzkultur zu etablieren. Wenn Mitarbeitende den persönlichen Machtgewinn stärker gewichten als den Beitrag zum Unternehmensreichtum, hat dies viel mit falsch gesetzten Anreizen im Wissensmanagement zu tun. Nicht das Teilen des Wissens wird honoriert, sondern der erzielte Umsatz. Weil Mitarbeitene sich der kurzlebigen Arbeitsverhältnisse und der ökonomischen Potenziale ihres Wisens bewusst sind, erwarten sie zunehmend, dass das von ihnen erarbeitete Wissen ihnen gehört. Im Zuge der Copy/Paste beziehungsweise Remix-Kultur des digitalen Zeitalters kann man sich sowieso die Frage stellen, wie sinnvoll Eigentumsrechte an immateriellen Dingen. Künftige Wettbewerbsvorteile entstehen durch neue Ideen und nicht durch die Dokumentation des Vergangenen.

Eigene Instrumente können nur verlieren

Für Unternehmen erübrigt es sich nach dem Tod des Wissensmanagement, eigene Instrumente zu entwickeln. Das Netz ist voll von Instrumenten, mit denen Wissen gesammelt, geordnet, priorisiert, illustriert und durchsucht werden kann. Viele davon sind gratis. Google ist die ultimative Suchmaschine, Linked-In das ultimative Kompetenzverzeichnis, Instagram das ultimative Fotoarchiv, Twitter die ultimative Linksammlung, Klout der ultimative Reputationsindex. Wer eigene Instrumente entwickelt, begibt sich in einen Kampf mit den Internetgiganten und spezialisierten Communities. Diesen Kampf kann man nur verlieren. Externe Experten haben mehr Ressourcen, sie sind schneller und besser als die eigenen Entwickler.

Wer auf die Tools des Internets zurückgreift, setzt sein Wissen mit dem Wissen aller anderen Nutzer in Beziehung. Die Wissensgemeinschaft kommentiert, verlinkt und bewertet Beiträge. Dadurch etabliert sich eine Art Schwarmintelligenz oder anders ausgedrückt eine zusätzliche Struktur im dokumentierten Wissen. Das Wissen wird nicht nur chronologisch, thematisch und nach Personen, sondern auch nach der Bedeutung für die Community geordnet. Ein weiterer Vorteil der Nutzung bestehender Lösungen ist die Reduktion des Aufwands der Mitarbeitenden für ihre Wissensverwaltung. Begegnet man ihnen auf bestehenden Plattformen, müssen sie keine neuen Tools lernen und ihr Wissen nicht an mehreren Orten verwalten.

Bei der Verwendung bestehender Plattformen werden Diskussionen, Wissen und Daten öffentlich. Sollen nicht alle zusehen, kann man selektive Zugriffe auf Konten und Ordnern vergeben. Die Enthüllungen von Edward Snowden haben jedoch klar gemacht, dass man im Internet immer von jemandem beobachtet wird. Digitale Spioine und Diebe sind sehr raffiniert geworden. Selbst die unternehmensinternen Schutzmassnahmen helfen möglicherweise nur bedingt, weil die Beobachter auch hinter die Mauern des Unternehmen schauen können. Entscheidend ist die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Durch Verschlüsselung und die Nutzung von alternativen Lösungen jenseits des Mainstreams kann man sich vor neugierigen Beobachtern verstecken.

Es stellt sich die Frage, wie sehr es in einer digitalen Wissensgesellschaft überhaupt noch Sinn macht, Wissen zu verstecken. Es ist eine Binsenwahrheit geworden, dass Wissen nur dann wachsen kann, wenn man es teilt. Auf der Ebene der Gesellschaft ist deshalb ein Geheimhalten von Wissen kaum noch rechtzufertigen. Zudem kommt es im digitalen Zeitalter nicht mehr darauf an, sein Wissen möglichst gut zu dokumentieren. Wichtiger ist die Fähigkeit, Wissen auf neue Art und Weise zu kombinieren. Es geht weniger um den Rohstoff Wissen als um Metadaten und Orientierungswissen. Ist das Wissensmanagement tot, gibt es keine Unternehmensgeheimnisse und folglich keine Notwendigkeit, Wissen von der Konkurrenz abzuschirmen. Wichtig sind Beziehungen, aus denen Innovationen resultieren.

Innovation schlägt Wissensmanagement

Das traditionelle Wissensmanagement ist vergangenheitsorientiert. Es tut nichts anderes, als das erarbeitete Wissens zu dokumentieren. In dieser Archivierungstätigkeit konzentriert man sich auf das interne Wissen, schliesst sich also quasi von der Aussenwelt ab. In einer von Kosten-, Innovations- und Anpassungsdruck geprägten Wirtschaft reicht das nicht mehr. Das Wissensmanagement muss sich zum Innovationsmanagement wandeln, das Wissen also präventiv und proaktiv weiterentwickelt werden. Zukünftigen Entwicklungen soll entgegengetreten werden, bevor sie spürbar sind. Das setzt auch den Blick über den eigenen Tellerrand voraus.

Das Wissensmanagement muss sich zum Innovationsmanagement wandeln, das Wissen also präventiv und proaktiv weiterentwickelt werden.

Eine wichtige Aufgabe des Wissens- beziehungsweise eben des Innovationsmanagements ist es deshalb, die Zukunft sichtbar zu machen. Am besten gelingt dies durch die Antizipation von Märkten und Risiken. Informationen über die Zukunft können durch die Zusammenarbeit mit Trendexperten oder Wissenschaftlern gesammelt werden. Andere Lösungen sind der Aufbau eines internen Thinktanks, Benchmarking, die Zusammenarbeit mit Experten aus derselben Branche oder die systematische Auswertung von Feedbacks und Beschwerden. Sämtliche Massnahmen des Corporate Foresight können weder die Neugierde der Mitarbeitenden noch das interne Unternehmertum ersetzen. Dazu braucht es eine offene und lernfördernde Unternehmenskultur.

Corporate Foresight zeigt exemplarisch, dass das Kompetenzmanagement wichtiger ist als das Wissensmanagement. Die Metakompetenz zur Innovation umfasst die Fähigkeiten Wissen zu finden, zu vernetzen, neu zu kombinieren und zu inszenieren. Damit sind Selbst-, Sozial- und Medienkompetenzen genauso angesprochen wie Identität und Selbstbewusstsein. Wer nicht weiss, wer er ist, kann auch kein neues Wissen fabrizieren. Die Fähigkeit zur Innovation setzt voraus, dass man sich für das Andere, das Fremde, das Zukünftige und das Vergangene interessiert. Durch die Verlagerung der Arbeit in das Internet verlagert sich auch der Kompetenzschwerpunkt. Digitale Selbst- und Sozialkompetenzen sind im virtuellen Raum unerlässlich.

Wenn die Fähigkeiten wichtiger werden als das Wissen, bedeutet dies dem Kompetenzcontrolling und der Kompetenzentwicklung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Immer mehr Unternehmen delegieren die Personalentwicklung an ihre Mitarbeitende. Interessen und Fähigkeiten differenzieren sich im Zuge der Hyperindividualisierung aus. Dadurch wird es sinnlos, alle Mitarbeitenden mit denselben Kursen zu fördern. Vielerorts fehlen zudem die Budgets für die Personalentwicklung, auch weil die Investitionen in die Mitarbeitenden angesichts der verkürzten Verweildauer bei einem Arbeitgeber unsicher geworden sind. Der Fokus liegt also auf dem Kompetenzcontrolling. Es zeigt, welche Fähigkeiten ein Unternehmen hat, welche Fähigkeiten es in Zukunft braucht und welche Defizite daraus resultieren.

Big Data schlägt Wissensmanagement

Durch die digitale Arbeit fallen zahlreiche Daten an. Zum Datenpool gehören neben geschriebenen Mails, besuchten Internetseiten, abgerufenen und bearbeiteten Dokumenten, Netzwerken und Biographien der Mitarbeitenden auch sämtliche Daten, die über das Smartphone anfallen. Gemeint sind die über die Stimme vermittelte Stimmungs- oder Stresslage, Geodaten oder natürlich aufgenommene Fotos und Videos. Diese Daten nehmen im Umfang stetig zu. Zudem werden die Längsschnitte umfassender, die Schatten reichen immer weiter in die Vergangenheit.

Die Datenanalyse macht Muster sichtbar. Gute Managerinnen erkennen diese zwar auch ohne Big Data – jedoch nie in der Präzision und mit dem Beleg der Daten. Die Liste gesuchten Begriffe in Wikipedia liefert eine interessante Beschreibung der Expertise, die Auswertung der Mails zeigt, wer im Zentrum der Kommunikationsflüsse steht. Ein sich auf Big Data abstützendes Wissensmanagement basiert auf Metadaten. Intern sind das alle Daten die etwas über die Wissensflüsse, die Wissenskultur und die Wissensbestände im Unternehmen aussagen. Die Metadaten sind wichtiger als die Daten. Es interessiert zum Beispiel weniger was kommuniziert wird, sondern wer mit wem kommuniziert. Genauso viele Daten fallen marktseitig an, indem Kunden, Bedürfnisse und Märkte beschrieben werden.

Das Wissensmanagement mittes Big Data hat folgende Vorteile: Zum einen müssen die Mitarbeitenden ihre Expertise nicht selbst erfassen. Dadurch reduziert sich der Aufwand für die Dokumentation des Wissens wie auch die Gefahr von verzerrten Selbstbildern. Big Data lügt nicht. Es ist nicht möglich, sein Mail- und Googleverhalten über Monate zu “fälschen”. Big Data ermöglicht zudem das Erkennen von Trends. Der eMail-Verkehr zeigt, wenn sich Mitarbeitende zurückziehen, besonders unter Stress geraten oder im Netzwerk an Bedeutung gewinnen. Im Kompetenzcontrolling zeigt der Vergleich von benötigten und vorhandenen Kompetenzen sowie der Altersstruktur, welche Kompetenzdefizite in Zukunft eintreten.

Big Data ermöglicht also präventives Verhalten. Mitarbeitende können vor Burnouts geschützt oder Schlüsselmitarbeitende gebunden werden, bevor sie das Unternehmen verlassen. Durch die Verwendung von Big Data werden die Nutzerinnen in ihrem Wissensmanagement unterstützt. Konkret: Die Nutzerinnen werden auf Personen aufmerksam gemacht, mit denen sich einen Vernetzung lohnen würde. Oder sie erhalten Newsfeeds, die sie gemäss ihren aktuellen Arbeitsschwerpunkten informieren. Das verweist auf eine Gefahr von Big Data: Mitarbeitende werden in Informationsgefängnissen eingeschlossen. Big Data führt zu Dark Data, wenn zu viele Daten gesammelt und diese auf dem Datenfriedhof landen.

Vernetzung schlägt Wissensmanagement

Das Internet relativiert Unternehmensgrenzen. Die Zusammenarbeit mit externen Wissensträgern macht unklar, wo aussen und innen ist. Das hat auch Folgen für die Unternehmensarchitektur: Pyramiden werden zu Netzwerken. Das spiegelt sich in der Kommunikation beziehungsweise in den Wissensflüssen: An die Stelle der Top-Down-Kommunikation tritt die wechselseitige Interaktion. Um sich einer schnell verändernden Umwelt anzupassen, braucht es das Wissen der Basis. Mitarbeitende mit Kundenkontakt erhalten täglich Hinweise auf Entwicklungspotenziale. Wissensmanagement heisst, dieses Wissen zu sammeln und verdichtet nach oben zu leiten.

Neben Beraterinnen, Expertinnen und Behörden sind auch Kunden wichtige Know-How-Träger. Kunden kennen aufgrund ihrer Erfahrungen das Unternehmen, seine Produkte und Entwicklungspotenziale häufig besser als die Mitarbeitenden. Wichtiger als die Dokumentation dieses Wissens ist dessen Vernetzung. Einerseits geht es darum, das Wissen durch Links zu vernetzen und so Wissensbeziehungen sichtbar zu machen. Links ermöglichen eine Vertiefung, Erweiterung und Verankerung des Wissens. Anderseits sollen sich die Wissensträger vernetzen. Es sind Beziehungen, die langfristig den Zugriff auf neues Wissen sicherstellen.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie sehr es in einer Wissensgesellschaft überhaupt noch Sinn macht, Wissen zu verstecken.

Neues Wissen entsteht durch die Konfrontation und die Beschäftigung mit Gedanken anderer Menschen. Fehlt der Blick nach aussen, gelangen auch die kreativsten und intelligentesten Wissensträger an ihre Grenzen. Deshalb ist es wichtig, die Mitarbeitenden miteinander zu vernetzen und mit neuen Ideen zu beliefern. Inspirieren kann man durch die Einladung von Gästen, die Empfehlung von Filmen, internes Mentoring oder überraschende Aktionen im Betrieb. Installationen und Interaktionen konfrontieren die Mitarbeitenden mit neuen Gedanken unterstützen sie in der Reflexion ihrer Routinen.

Zum Wissensmanagement im digitalen Zeitalter gehört es Begegnung im realen Raum zu fördern. Ohne Lebensbezug sind Ideen, Gedanken und Begegnungen wertlos. Für die Begegnungen eignen sich Offline-Oasen. Das sind Zonen, in denen die Qualität des Nicht-Digitalen zelebriert wird. Durch die zusätzlichen Informationen der analogen Begegnung wird Wissen überprüft und weiterentwickelt. Analoge Begegnungen provozieren weiterführende Gedanken. Sie vermitteln aber auch Wertschätzung und erzeugen Sichtbarkeit. Resonanz zu vermitteln, ist eine wichtige Führungsaufgabe. Je mehr wir in einer digitalen Gesellschaft arbeiten, desto mehr drohen die Wissensarbeiterinnen unsichtbar zu werden.

Transparenz schlägt Wissensmanagement

Die Unternehmenskultur beeinflusst, wie das Wissen im Unternehmen geteilt wird. Nur transparentes Wissen kann hinterfragt, neu kombiniert und dadurch weiterentwickelt werden. Es zirkuliert nur, wenn die Beteiligten die Notwendigkeit erkennen, ihr Wissen miteinander zu teilen. Erfolgreiches Wissensmanagement hängt eng mit den gesetzten Anreizen zusammen. Die Mitarbeitenden stehen im Spannungsverhältnis, ihr Wissen zu teilen oder für sich zu behalten. Durch die richtigen Anreize kann man Wissensflüsse verstärken. Finanzielle Anreize verlieren schnell an Bedeutung. Wirkungsvoller sind Anreize, welche die Reputation der Teilenden erhöhen. Ein Nachtessen mit der Geschäftsleitung oder eine Auszeichnung in den sozialen Medien zeigen mehr Wertschätzung als ein Bonus.

Bekennt sich die Unternehmensführung nicht zum Prinzip der Transparenz, kommen Vernetzung und Big Data nicht zum Tragen. Auch die Unternehmensführung muss ihr Wissen offen kommunizieren, zum Beispiel Unternehmenskennzahlen und -strategien. Nur wenn eine Kultur des Vertrauens herrscht, werden sich Mitarbeitende sicher im Teilen ihres Wissens fühlen und keine Angst vor Benachteiligung oder Missbrauch haben. Es ist offensichtlich, dass die neue Transparenz neue Überwachungspotenziale mit sich bringt. Big Data zeigt, wer am Rand der Kommunikations- und Wissensflüsse stehen, wer ein Formtief hat oder wer bald in ein Burnout geraten könnte. Wichtig sind schützenden Spielregeln, die am besten gemeinsam mit den Mitarbeitenden erarbeitet werden.

Je mehr Transparenz herrscht, desto mehr steigt die Ökonomisierung der Arbeit. Durch die Transparenz geraten die Mitarbeitenden in einen intensiveren Wettbewerb. Es wird deutlich, wer besonders wertvolles Wissen hat, wer neue Wissensquellen entdeckt, wer wertvolle Wissensnetzwerke pflegt und damit auch wer wie viel Wertschöpfung erbringt. Wer aber keine Wertschöpfung für seinen Arbeitgeber erbringt, ist auf Innovationsmärkten wertlos, zumal die Maschinen repetitive Arbeiten bedrohen. Der gesteigerte Wettbewerb mag innovationsfördernd und kostensenkend wirken. Aber er ist nicht ungefährlich, weil er die Mitarbeitenden ermüdet und nicht-ökonomische, nicht-kurzfristige Aspekte in der Beurteilung der Arbeit verdrängt.

Die Transparenzkultur ist nur ein Element in der Veränderung der Arbeitsumgebung. In einer neuen Arbeitskultur sind inhtaltliche, räumliche, zeitliche und soziale Freiheiten wichtig. Es braucht Räumlichkeiten, welche die Mitarbeitenden in ihrer Kreativität und Vernetzung fördern, auch im digitalen Raum. Zudem braucht es eine neue Führungskultur. An die Stelle von Leadership tritt Netship. Die Mitarbeiterin wird nicht von einer einzigen Vorgesetzten geführt, sondern von ihrem Netzwerk. New Work heisst auch, die Ökonomisierung regelmässig bewusst zu relativieren. In Offline-Oasen können Mitarbeitende konzentriert arbeiten, sich vom Stress der digitalen Arbeit befreien und an Produktideen jenseits der Digitalisierung studieren.

Clouds, Tags und Profile formen das neue Wissensmanagement

Wenn sämtliches Wissen immer und überall zugänglich ist, wenn die frei zugänglichen Wissensbestände ausserhalb des Unternehmens grösser als die internen sind, wenn sich der Wissenskörper eines Unternehmens durch die abnehmende Loyalität jedes Jahr neu zusammensetzt, braucht es neue Ansätze, um Wissen in Wertschöpfung zu übersetzen. Ein zentrales Hilfsmittel sind Tags. Allen Wissensbausteinen – egal ob Links, Dokumente, Fotos, Videos, Artikeln oder Infografiken – werden mittels # Stichworte zugeordnet. Tags schaffen Ordnung, wie das früher Stichworte in einem Bibliothekskatalog getan haben.

Wissensarbeiterinnen werden zu Wissensunternehmerinnen.

Durch die konsequente Zuordnung von Tags entsteht Wissen auf der Meta-Ebene. Die Tags zeigen, welches Wissen und welche Wissensträger wie zusammenhängen. Zum Beispiel wird sichtbar, welche Mitarbeitende sich mit welchen Themen beschäftigten, für welche Themen auf externe Experten zurückgegriffen wird, welche Themen zusammenhängen oder welche Themen in den letzten Wochen an Bedeutung gewonnen haben. Damit dieses Meta-Wissen entsteht, braucht es Konsequenz. Wissen, das nicht kategorisiert wird, ist unsichtbar und geht verloren. Zudem braucht es eine gemeinsame Sprache. Die Beteiligten sollten also Mühe an bereits genutzte Tags anschliessen. Je grösser das Unternehmen, desto anspruchsvoller wird es eine gemeinsame Sprache zu finden.

Was Tags für die Ordnung des Wissens leisten, tun Profile für die Wissensträger. Sie zeigen, welche Wissensträger für welche Themen Experten sind, welche Kompetenzen sie haben oder auch wie die Wissensträger interagieren. Durch die Profile erhalten die Wissensbausteine Gesichter und es wird möglich, mit einer Frage gezielt auf jemanden zuzugehen. Zu einem aussagekräftigen Wissensprofil gehören neben den Themen für die jemand Expertenstatus erlangt, auch eine kurze Biographie sowie Hinweise auf die Reputation und die Vernetzung des Wissensträgers. Das Wissensprofil zeigt mit welchen Themen, Problemen, Links und Dokumenten man sich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Denkbar ist eine automatische “Fütterung” der Profile. Das Profil zeigt dann in Echtzeit, welche Internetseiten besucht und welche Dokumente bearbeitet wurden oder mit wem besonders häufig kommuniziert wurde.

Das Profil gibt Aufschluss über die Reputation der Wissensarbeiter. Diese ergibt sich durch die Vernetzung des Wissensträgers sowie durch die Beurteilung der Beiträge, die jemand für die Community leistet. Bei der Beurteilung der Beiträge kann man auf bestehende Mechanismen wie Likes oder Social Scores wie Klout zurückgreifen. Bei der Verwendung quantifizierender Massnahmen sind die Auswirkungen auf die Unternehmenskultur zu berücksichtigen. Sie erhöhen zwar die Motivation sein Wissen zu teilen, verstärken aber auch die Ökonomisierung der Wissensarbeit.

Das Wissensmanagement wird an die Mitarbeitenden delegiert

In der digitalen Wissensökonomie wird Wissen zu einem Gut, das frei oder zumindest gegen Bezahlung verfügbar ist. Gleichzeitig relativiert sich das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin. Man bindet sich nicht mehr lebenslang an einen Arbeitgeber. Gerade die Generation Y wechselt ihre Stellen gemäss aktuellen Bedürfnissen, Lebenslagen und den Entwicklungsmöglichkeiten, die einem geboten werden. Arbeitgeber beginnen die Innovationskraft stärker als die Präsenzzeit zu gewichten. Um Kosten zu sparen, bauen sie fixe Arbeitsplätze ab. Parallel bauen sie externe Partnerschaften auf, die ihnen eine flexible Partnerschaft mit Ideenlieferanten sichern.

In der Folge wird das Unternehmen flüssig. Die Belegschaft setzt sich ständig aus neuen Wissensträgerinnen zusammen. Weil auch die Kosten für eigene Instrumente zu teuer werden, wird das Wissensmanagement an die Mitarbeitenden delegiert. Dem Unternehmen ist es egal, wo und wie die Mitarbeitenden ihr Wissen speichern. Sie werden zu selbständigen Wissensarbeitern, zu Wissensunternehmern, die ihr Wissen autonom bewirtschaften. Das selbständige Wissensmanagement ist die logische Folge aus der Verpflichtung, seine Arbeitsmarktfähigkeit zu pflegen. Wir alle sind in einer Wissensökonomie aufgefordert, bis ans Ende unserer Laufbahn zu lernen und unsere Erkenntnisse arbeitgeberunabhängig festzuhalten.

Die Delegation des Wissensmanagements an die Mitarbeitenden setzt im HRM Ressourcen frei. Derselbe Effekt tritt im Rahmen der Delegation der Personalentwicklung an die Mitarbeitenden ein. Die Delegation ist für das HR eine Chance, sieht es sich doch mit einem steigenden Kostendruck konfrontiert. Dabei gerät man in einer verstärkten Wettbewerb mit anderen Abteilungen. Das zwingt auch die Personalabteilung sich auf wertschöpofende Tätigkeiten zu konzentrieren und bestehende Tätigkeitsfelder abzubauen. Abbaupotenziale bestehen dort, wo andere Abteilungen oder Externe etwas billiger und besser machen oder eben Aufgaben an die Mitarbeitenden delegiert werden können.

Damit stellt sich die Frage, welche Aufgaben für das HRM übrig bleiben, wenn Personalentwicklung und Wissensmanagement wegfallen. In der vorliegenden Studie wurde behauptet, dass Innovationsmanagement, HR Big Data, Vernetzung sowie Transparenzkultur wichtiger für die Unternehmensentwicklung sind als das traditionelle Wissensmanagement. Folglich müsste sich das HR in Zukunft an diesen Themen ausrichten. Konkret geht es um den Umbau der Unternehmensarchitektur, das Design von Arbeitsplätzen, die Gestaltung der Unternehmenskultur, den Zugriff auf externes Wissen, das Design von Anreizsystemen oder die Unterstützung in der Erschliessung von digitalen Märkten.

Das Ende des Wissensmanagement als Anfang der Sharing Economy

Mit der totalen Ökonomisierung der Arbeit sowie der Transparenz des Wissens drängt sich eine neue soziale Ordnung auf. Die Wirtschaft kann nur noch einen Teil der Bevölkerung aufnehmen, wobei die Transparenz die Gewinne schmälert. Der Mensch wird zu einem Gut, das dem Drang nach Effizienz unterliegt. Es gibt immer weniger Arbeit zu verteilen. Mitarbeitende rentieren nur, wenn sie Wertschöpfung erbringen und sich im Wettbewerb mit den Maschinen behaupten. Um Polarisierung und Gewalt der Verdrängten zu verhindern, braucht es ergänzend zur Effizienzsteigerung Integration. Die Sharing Economy ist der Zwilling der totalen Ökonomisierung. Sie bezeichnet eine neue Gesellschaftsordnung, in der das Marktprinzip durch Tausch und Gemeinschaft relativiert wird. Ergänzend zum Geld werden alternative Währungen wie Zeit oder Identität wichtig. Zugang ersetzt den Besitz.

Mit der totalen Ökonomisierung der Arbeit sowie der Transparenz des Wissens drängt sich eine neue soziale Ordnung auf.

Die Gesellschaft ist aufgefordert, Zugang zu einer hochwertigen digitalen Infrastruktur und einem digital tauglichen Bildungssystem zu garantieren. Tut sie dies nicht, droht eine Zweiklassengesellschaft. Zudem braucht es eine Reform der sozialen Sicherungssysteme. Ökonomisierung der Arbeit kann gesellschaftlich nur aufgehen, wenn wir auch Biographien ohne Arbeit oder Karriere finanziell ermöglichen beziehungsweise mit Sinn erfüllen. Die Transparenz des Wissens stellt auch das Eigentumsrecht auf den Kopf. Es braucht ein neues Verhältnis zum Eigentum, das besser auf die Endlichkeit der Ressourcen und die Chancen des freien Wissenszugang Rücksicht nimmt.

Auch Unternehmen sind durch die Sharing Economy herausgefordert. Die Relativierung der Unternehmensgeheimnisse und die Transparenz früherer Wettbewerbsvorteile erhöht die Wettbewerbsgeschwindigkeit, den Kosten- und Innovationsdruck. Das Wissen und der Gesundheitszustand eines Unternehmens werden transparent, wobei alle Beteiligten aufgefordert sind, die Produkte und Prozesse weiterzuentwickeln. Die mit der Sharing Economy verbandelte Freeconomy setzt voraus, dass Unternehmen sich an der Zukunft orientierten und nicht mit Patenten ihren Gewinn maximieren. Für den Wandel braucht es neue Unternehmenskulturen, neue Führungsgrundsätze und neue Arbeitsverhältnisse. Es gilt den Spagat zwischen totaler Ökonomisierung und De-Ökonomisierung zu meistern.

In einer digitalen Wissensgesellschaft ist das Indviduum für sein Bestehen, seine Weiterentwicklung und seine Marktfähigkeit selbst verantwortlich. Dazu braucht es Selbstmanagement, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und Selbstreflexion. Die Entfaltung dieser Eigenschaften basiert auf einer starken Identität. In einer Welt der schnellen Veränderung und unzähligen Möglichkeiten kann Identität nicht anders als dynamisch sein. Für die Innovationsfähigkeit sind die Begegnung mit dem Zufälligen wichtig. Damit wir zufällige Bekanntschaften und Einsichten machen, sollten wir die Augen offen halten, neugierig auf das Andere zuzugehen sowie die Algorithmen, die der Freiheit des Denkens entgegenwirken, kritisch hinterfragen.